Quando estive no Panteão Nacional, na trasladação dos restos mortais de Aquilino Ribeiro (o maior prosador português do século XX), a visão dos túmulos de uns insignificantes presidentes da República (

insignificantes, num contexto histórico de quase nove séculos, há que ter perspectiva...) foi uma espécie de anticlímax nessa significativa solenidade.

Se o Panteão pretende glorificar os maiores, a triste contigência amalgama a grandeza e a mediocridade; e assim, o que se pretendeu enaltecido acaba por trivializar-se. Ora Aquilino não merecia jazer ao lado de um tipo qualquer, cuja habilidade, astúcia ou outra qualidade prática guindou episodicamente a um mandato presidencial, mais ou menos (i)legítimo ou mais ou menos inócuo. Nem todos os chefes-de-estado tiveram as possibilidades e a ventura de D. Manuel I, cujo túmulo (ou jazigo) é, nem mais nem menos, que a igreja dos Jerónimos...

Também aqui prefiro a grandeza trágica da simplicidade e do isolamento, como o recato do féretro do Marquês de Pombal na Igreja da Memória ou a poética dissolução no nada que é tudo de Ferreira de Castro sob uma rocha numa vereda da Serra de Sintra.

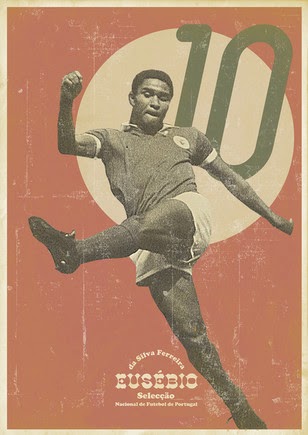

Eusébio no Panteão, porque não? Lá repousa Amália, e também podia estar Carlos Paredes (se uma foi a voz de Portugal, o outro foi a música). Melhor: Eusébio negro da Mafalala está no panteão dum país de negreiros, que é talvez, e felizmente, o mais miscigenado da Europa: celtas e latinos, berberes e árabes, negros e judeus. Nesta perspectiva, que dignidade se dá ao Panteão Nacional e que lição nos oferece a História!

.png)

.jpg)